The Grumpy Traveler

Christian Heeb Writer/Photographer

Stories from the road without the bullshit. No, I will not tell you what my favorite bag is and my mission is not, to share the beauty of our world. I have no van, no dog and I am no digital nomad. World peace will never happen. But I hope you get some laughs and will think before you hit the road …

Der Indianer neben mir sagte: „Für uns war die Natur heilig.“ “ Alles, die Steine, die Sträucher und der Wind sind beseelt.“

Ich versuchte mich daran zu erinnern, von welchem Stamm er war. „Wasco? Klamath? Modoc?..nein wahrscheinlich Paiute“, dachte ich. Ich saß auf einer kleinen Holzbank im Haus meines Schweizer Freundes Ueli in Bend, Oregon.

Ueli ist ein Schreiner aus der Zentralschweiz. Er hat eine Amerikanerin geheiratet, die aussieht wie eine resolute Rheintalerin. Er hatte uns zu einer Party eingeladen und seine ganzen Freunde wuselten in seinem Haus herum. Das Haus selbst sah aus wie das Set von der Sitcom „Roseanne“. Ueli konnte es mit den Leuten. Es waren „währschafte“ Handwerker. Amerikaner mit Baseball „Käppi“, wie sie halt so waren in Bend und da war auch ein Österreicher, der aussah wie eine Mischung aus Reinhard Fendrich und Peter Alexander. Er trug eine Lodenjacke und einen Schlips und wirkte auf mich wie ein Fisch ohne Wasser.

„Wir waren schon immer hier und wissen, wer wir sind“, sagte der Paiute Indianer. Ich wollte gehen. Ueli war nett, laut, volkstümlich und ein guter Schreiner, aber er lebte in einer anderen Welt. Meine Freunde waren alle exzentrisch, hatten keine Kinder, machten Flussfahrten, waren Künstler oder Lebenskünstler. Ich war fast neidisch auf Ueli, wie er so den Amerikanischen Traum lebte.

Der Indianer sagte „nice to meet you“ und ging endlich. Ich dachte daran, dass ich in ein paar Tagen nach South Dakota fahren musste, um mit dem Schweizer Indianer unsere „Geistertanz“ -Reise zu leiten.

Die „Geistertanz“ Reise war auf meinem Mist gewachsen, wie man so sagt. Nun war ich unterwegs mit meinem Freund Charly und einer Schweiz/Deutschen Reisegruppe. Wir folgten der Route der von dem Hunkpapa Häuptling und Schamane Sitting Bull ausgesandten Delegation zu Wovoka, dem Visionär der Paiute Indianer in Nevada.

Die Geistertanz Bewegung Ende des 19 Jahrhunderts führte zum Massaker in Wounded Knee und damit dem Ende der Indianerkriege auf den Grossen Ebenen von Nordamerika.

Unsere Reise führte von den „Paha Sapa“ den Black Hills von South Dakota durch die Staaten Colorado, New Mexico, Arizona, Nevada bis nach San Francisco in Kalifornien. Regula war Zuhause geblieben und organisierte von Bend aus.

Wir hatten einen 15 Personen Bus mit Gepäck Anhänger sowie meinen Truck Camper mit dabei. Die Leute waren eine bunte Mischung aus Charly Jüngern, Indianer Freaks, Esoterikern, einem Medium, dem Liedermacher Claude (Charlys rechte Hand), einem echten Indianer und dem Deutschen, der die falsche Reise gebucht hatte. „Das kommt schon gut“, sagte Manuela, die schon oft auf solchen Abenteuern mit dabei war.

Nun waren wir unterwegs. Es war der erste Tag.

Wir machten halt in den Badlands von South Dakota, fuhren hoch zum Stronghold, wo sich die letzten Lakota während der Indianerkriege versteckt hielten. Das dauerte. Der Schweizer Indianer machte Selfies mit dem echten Indianer. Das Medium sog den Wind in den Badlands auf. Die jungen Damen machten Selfies mit dem Musiker. Der Deutsche, der dachte, er hätte eine Reiterreise gebucht, stand da in Lederhosen und Reitmantel und wirkte verloren. Ich wollte weiter, wusste, wie weit es ist, wusste, dass es schwierig wird mit dem Abendessen. „Aller Anfang ist schwer“, fluchte ich vor mich hin.

Dann machten wir Halt bei Fort Robinson in Nebraska, dort wo man den Kriegshäuptling „Crazy Horse“ erstochen hatte. Ich hatte mich noch nicht an „Indian time“ gewöhnt, hatte methodisch geplant wie ein Schweizer Uhrmacher und sah meinen Zeitplan in Rauch aufgehen.

In Santa Fe wollten sie Steak essen. Die echten und nicht so echten indianer essen gerne Fleisch. Mein Vorschlag, zum Thai zu gehen, stieß auf geschlossene Ohren. Die meisten mochten tote Tiere auf dem Teller. Der Spirit war anscheinend kein Vegetarier.

Oben in Taos wo der legendäre Kundschafter Kit Carson einst sein Haus hatte und wo Ansel Adams die unsterblichen Bilder vom Taos Pueblo und der Kirche in Rancho de Taos fotografiert hatte, trommelte die Gruppe in der Kirche und sang Lakota Lieder. „Das ist schon was“, dachte ich.

Nach den weissen Sanddünen von New Mexiko wo ich richtig begeistert war und freudig den Indianer in voller Montur fotografierte, ging es nach Arizona ins Land der Apachen. Die Reise hatte ich etwas freizügig geplant den wo die Lakota Delegation damals wirklich durchreiste war nicht ganz klar.

Wir trafen meine Freundin Amber vom Stamm der Navajo und posierten den Lakota mit der Navajo Frau in der Wüste. Da standen sie unter den herrlichen Saguaro Kakteen und fast hätte man glauben können, dass so das Indianerland aussieht. Einige Teilnehmer waren mehr mit sich und ihrem Handy beschäftigt, aber es war trotzdem schön. Auf dem Campground fuhr ein Kind mit dem Mini-Fahrrad über eine Klapperschlange, welche dann von Charly mit der Machete erlöst wurde. Ich fand, das sah schon mehr nach Indianerland aus. Trotzdem tat mir die unschuldige Klapperschlange leid. Es war sicher ein Gesichtsverlust unter den Schlangen, wenn man von einer Rotznase überfahren wurde.

Dann waren wir auf der San Carlos Apachen Reservation. Dort wo man versucht hatte, den Apachen Krieger Geronimo gefangen zu halten. Der haute aber immer wieder ab. Er war so ein richtig mürrischer Indianer. Geronimo war kein Häuptling, sondern nur ein brutaler Krieger und genialer Guerilla-Führer. So eine Art „Grumpy Old Indian“. Selbst seine eigenen Leute vom Stamm der Chiricahua mochten ihn nicht. Der große, beliebte Häuptling war Victorio und seine Amazonen Schwester Lozen die eine tapfere Kriegerin und Schamanin war. Victorio wurde bei einer Schlacht mit der Mexikanischen Arme in der Sierra Madre von Mexiko getötet und Lozen starb in Gefangenschaft an Tuberkulose.

San Carlos liegt am Gila Fluss in der kargen Wüste von Arizona. Wir trafen den Weisen Herb Stevens und erfuhren viel über die Kultur der Apachen. Es gab so eine Zeremonie, die ich in meiner Ignoranz gar nicht wahrnahm. Irgendwas mit Maispollen. Charly grinste vor sich hin, als ich dem Medizinmann die Pollen vom Shirt wischte. „Un faux pas“, aber ich bin ja Künstler, sagte ich mir, da geht sowas. Der Schweizer Indianer hatte sofort den Draht zum Apachen. Das ging ohne Worte. Der echte Indianer und der echte Apache konnten es auch miteinander. Es ist nicht wie bei den Hunden, wo sie sich zuerst beschnüffeln. Die Indianer spüren das einfach. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht.

San Carlos war cool, wie die Jugend so sagt aber langsam aber sicher, kamen wir in das Land der Paiute Indianer. Die Paiute lebten und leben noch heute über das ganze riesige Grosse Becken (Great Basin) verstreut. Früher Nomadisierten sie in kleinen Familiengruppen saisonal durch das karge Land. Heute leben sie auf verarmten Reservationen.

In Las Vegas wohnten wir im „Hooters“ Casino, denn Regula hatte dort einen guten Deal gekriegt. Die jungen, gut gebauten, noch besser gefärbten, kurzen Shorts unter drallen weißen T-Shirts tragenden Mädels, die bedienten, waren unfreundlich. Wahrscheinlich hassten sie die Art der Männer, die dort verkehrten. Ich ging mit dem echten Indianer Fedora Hüte kaufen. Beide hatten wir da ein kleines Suchtproblem.

Der Musiker zog mit den jungen Damen und Indianer Charly durch Vegas. Mir wurde bewusst, dass ich Las Vegas noch immer aus vollem Herzen hasste. Alles, aber wirklich alles, was an der westlichen Zivilisation falsch ist, manifestiert sich dort in einer großen Orgie von Habsucht, Verschwendungssucht und jeglicher Perversionen. Las Vegas ist das exakte Gegenteil der indianischen Sammler Kultur der „alten“ Paiute Indianer, welche tausende von Jahren gut hier lebten ohne die Ökologie des Landes zu zerstören.

Mitte Mai erreichten wir das Tal des Todes. Das Thermometer im Auto zeigte 45 Grad an. Wir wollten zelten. Auf der Straße standen zwei Kojoten und hoffen dass wir sie erlösen und überfahren. Anstattdessen hielten wir an und machten Photos. Die Luft fühlte sich an wie wenn einem jemand einen heissen Haartrockner ins Gesicht hält.

Wir machten ein Gruppenbild bei „Badwater“ einer grossen Salzpfanne wo die Landschaft bläulich schimmerte und alles aussah wie eine Fata Morgana. Auf dem Gruppenfoto stehen wir alle auf weißem Grund. Der Reiter mit den Lederhose, die Selfie Tochter mit der Mutter, der echte Indianer, das Medium nahe beim Schweizer Indianer, der Musiker und ein Haufen junge, mitteljunge und etwas älter Frauen. Vorne links ein Kojote mit der Zunge draussen. Ich, der „Grumpy Old Man“ sitzend mit Fedora Hut und undeutbarem Gesichtsausdruck vorne.

Es war schon cool und alle überlebten die Nacht, was auch ein Erfolg war.

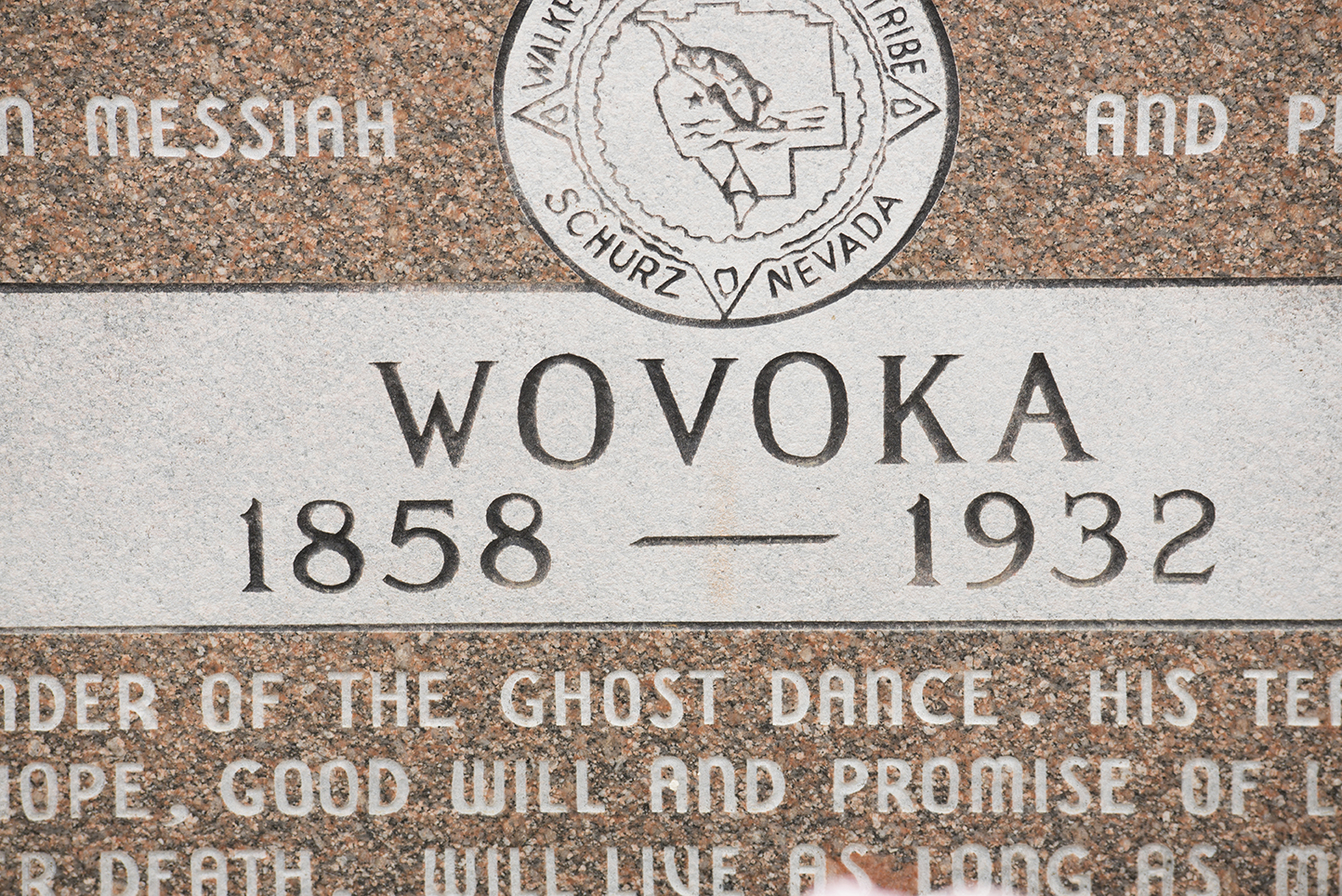

Dann kamen wir in die Walker River Paiute Reservation, dort wo das Grab von Wovoka liegt. Charly hatte vorher angerufen und so wurden wir von einer Delegation, bestehend aus Tribal Chairman und Großtochter von Wovoka empfangen. Der echte Indianer und der Schweizer Indianer übergaben den Paiute Indianern eine Bison Maske von den Lakota Indianern. Charly stiftete 2000 $ für das Jugendprogramm der Pajute.

Wir standen alle um das staubige Grab von Wovoka, mitten in der Busch- und Sand Wüste von Nevada. Es gab einen Rundtanz, wo alle im Kreis tanzten. Ich floh auf das Dach meines Wohnmobils, mit dem Vorwand Bilder zu machen. „Für etwas bin ich ja Fotograf geworden“, sagte ich mir. Es sah toll aus wie sie alle dort unter mir tanzten. Rot und weiss vereint als Menschen. In den Berge im Westen bildeten sich Quellwolken.

Bevor Wovoka zum Visionär des „Geistertanzes“ wurde, war er Regenmacher. Er soll das so gut gemacht haben, dass ihn sogar Anglo Farmer engagierten, damals, Ende des 19. Jahrhunderts.

Dann sang Charly ein Lied, es gab eine Zeremonie, er trommelte heftig und ein großes Windböe fuhr über uns hinweg. Es war eine Windhose, die von den Wolken herkam. Es fühlte sich an wie das Schwingen eines Adlers. Kaum war die Zeremonie vorbei, verschwanden die Wolken und es blieb ein fader, hellblauer, wolkenfreier Himmel übrig.

Es fühlte sich an, als wenn uns Wovoka kurz besucht hätte. „Das war dann schon etwas intensiv“, dachte ich der Sarkastiker.

Danach fuhren wir nach Reno in ein Casino Hotel ohne mürrische „Hooters“ -girls. Der Schweizer Indianer schmiss einen Dollar in eine Slot Maschine und ein riesiges Geklimper und Getue ging los. Die Maschine schrillte, ein Rotlicht funkelte, es schepperte 2000 $ lang. Der Mann, der gerade den Paiute Indianern 2000 $ gespendet hatte, gewann den Betrag mit einem Dollar Einsatz zurück. Da glaubte ich sogar an Karma.

© Christian Heeb/2023

Nachtrag:

Warum ich den Begriff „Indianer“ benutze. Es gibt keinen Oberbegriff, der die amerikanischen Ureinwohner mit einem Wort beschreibt außer „Indianer“. „Native American“ macht keinen Sinn denn jeder, der in Amerika geboren ist, ist Native. „First People“ kann man genauso wenig nutzen, da es verschiedenste Migrationen gab. Waren die Hopi die „First People“ denn die Navajo kamen später? Oder waren es die Anasazi-Vorfahren der Hopi?

Columbus nannte die Einwohner von Hispaniola „In Dios“, wie von Gott geschaffen. Daraus wurde „Indio“ und eben der Begriff „Indianer“ den wir heute weiterhin für die Ureinwohner Amerikas benutzen.

„AIM“ die Bürgerrechtsbewegung der Indianer in den siebziger Jahren nannte sich selbst „American Indian Movement“. Auf „Pow Wows“ im US Westen hört man immer wieder den Begriff „Indian Country“. Wenn also die Indianer selber kein Problem haben mit dem Wort „Indianer dann sollte das uns weisse Europäer überhaupt nicht stören.